Was derzeit rund um den Artspace Reich für die Insel verhandelt wird, ist mehr als eine Standortfrage. Es ist eine kulturpolitische Grundsatzentscheidung darüber, wie ernst es die Stadt Innsbruck mit zeitgenössischer Kunst, fairen Verfahren und transparenter Entscheidungsfindung meint.

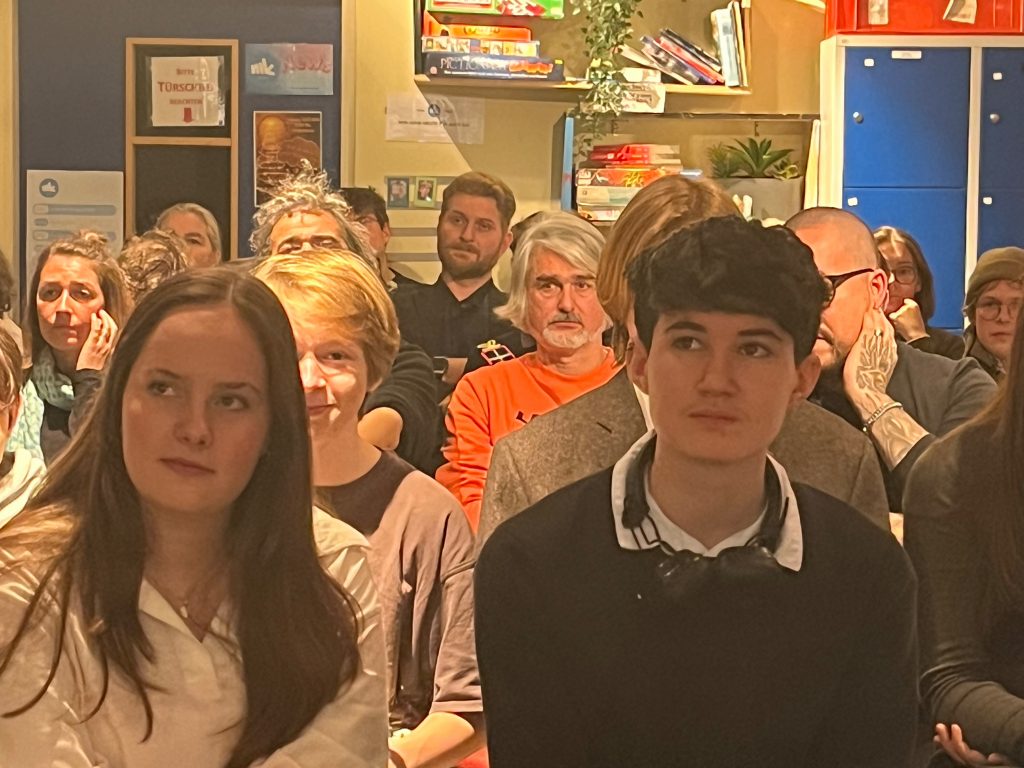

Seit 2019 hat das Team rund um Reich für die Insel aus einer ehemaligen Gastro-Ruine einen lebendigen, weithin anerkannten Kunst- und Kulturort geschaffen. Professionell kuratiert, offen, diskursiv, mit Ausstellungen, Performances, Lesungen, Workshops und zahlreichen Kooperationen. Ein Ort, der nicht nur von der Szene getragen wird, sondern auch von Stadt, Land und Bund gefördert ist – und damit unmissverständlich als kulturell relevant anerkannt wurde.

Umso unverständlicher ist das nun kolportierte Vorgehen, diesen etablierten Kunstort ohne öffentliche Ausschreibung, ohne offengelegte Kriterien und ohne transparente politische Debatte zugunsten einer reinen kommerziellen Nutzung aufzulösen. Wenn von einem „Bestbieterprinzip“ gesprochen wird, stellt sich zwangsläufig die Frage: Wie kann es ohne offene, faire und nachvollziehbare Ausschreibung einen Bestbieter geben? Und nach welchen Maßstäben wurde ein ausgearbeitetes Nutzungskonzept – das Kunst und Gastronomie sinnvoll verbinden wollte – als „nicht zweckmäßig“ beurteilt?

Gerade im sogenannten Kulturquartier ist es nicht einzusehen, einen weiteren reinen Gastronomiebetrieb zu etablieren. Mit dem BRAHMS befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft bereits eine Gastronomie, deren Immobilieneigentümer*innen Stadt und Land sind und die auch verpachtet wird. Sich wenige Meter daneben selbst Konkurrenz zu schaffen, ist nicht nur kulturpolitisch kurzsichtig, sondern auch wirtschaftlich fragwürdig.

Hinzu kommt: Reich für die Insel ist kein isolierter Kunstraum. Initiativen wie das Alles Gute Festival sind unmittelbar aus der Zusammenarbeit mit diesem Artspace entstanden. Ohne den Kubus als inhaltlichen Partner, als Produktionsbüro, Backstage- und Lagerfläche wäre dieses Festival in seiner jetzigen Form nicht möglich. Eine Verdrängung zugunsten reiner Gastronomie gefährdet somit nicht nur einen Kunstort, sondern ganze kulturelle Ökosysteme – und stellt die Zukunft bestehender Formate massiv infrage.

Gerade an diesem Ort braucht es einen klaren Kontrapunkt. Zwischen Hochkultur im Landestheater, Volkskultur im Volkskunstmuseum, großen Veranstaltungen in der Dogana und der Hofburg, Schützenaufmärschen am Platz und sportlichen Großereignissen ist zeitgenössische, kritische Kunst- und Kulturarbeit kein Störfaktor, sondern die einzig sinnvolle Ergänzung. Sie sorgt für Reibung, Vielfalt und kulturelle Gegenwart – all das, womit sich eine Stadt gerne schmückt, solange es nicht unbequem wird.

Die PMK und das Team des ALLES GUTE Festivals stellen sich solidarisch hinter das Team von Reich für die Insel und fordern die Stadt Innsbruck unmissverständlich auf, transparente, faire und politisch sauber abgestimmte Prozesse sicherzustellen. Entscheidungen dieser Tragweite gehören offen diskutiert, im Gemeinderat verhandelt und nachvollziehbar begründet – nicht im Schnellverfahren und nicht hinter verschlossenen Türen.

Es ist ernüchternd, dass es auch hier offenbar erst öffentlichen Druck und mediale Aufmerksamkeit braucht, um Bewegung in die Sache zu bringen. Kulturpolitische Gespräche sollten nicht erst dann stattfinden, wenn der Druck zu groß wird, sondern als selbstverständlicher Teil einer ernst gemeinten Zusammenarbeit mit der freien Szene.

Reich für die Insel steht exemplarisch für das, was in Innsbruck auf dem Spiel steht: die Frage, ob Kunst als lästiger Kostenfaktor oder als Motor einer lebendigen Stadt verstanden wird.

Jetzt braucht es klare Haltung und eine Entscheidung, die diesem Ort und seiner Bedeutung gerecht wird.

Kulturverein ALLES GUTE Festival

PMK – Plattform mobile Kulturinitiativen

Die Bäckerei – Kulturbackstube

Arche*Ahoi

BONANZA Festival